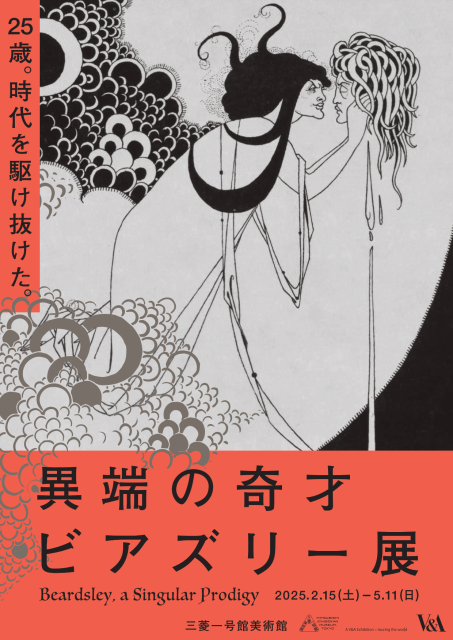

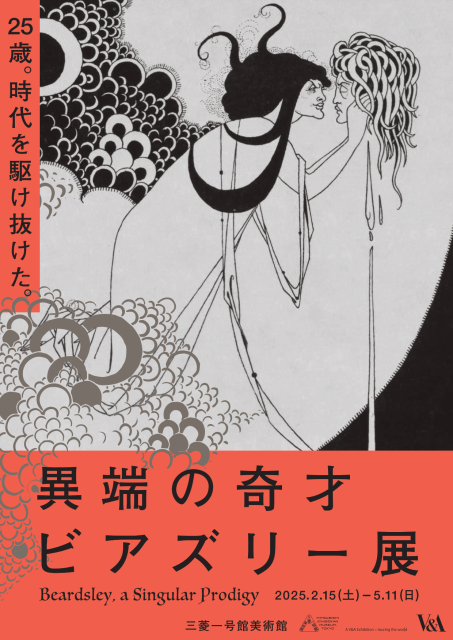

【展覧会の予習】ビアズリー展○三菱一号館美術館

2025-03-01

三菱一号館美術館「ビアズリー展」を一緒に予習しましょう

●予習動画

展覧会の概要をザックリまとめました

https://youtu.be/erPp9COQf4c

展覧会の構成

本展は、オーブリー・ビアズリーの画業を時系列に沿って6つの章に分けて紹介します。各章では、彼の芸術の変遷と深化を、代表的な作品を通じて辿ります。

第1章「はじまり」:ビアズリーの原点を探る

第2章「初期ビアズリー」:独自の表現を模索する時期

第3章「成功――『ビアズリーの時代』の到来」:『サロメ』連作で一世を風靡

第4章「ワイルドの『サロメ』」:同時代の芸術家たちとの比較

第5章「制作の裏側」:創作の秘密に迫る

第6章「成熟に向けて」:円熟期の到達点を見る

各章の見どころ

第1章「はじまり」

ビアズリーが画家としてのキャリアを始めた原点を探るこの章では、彼の初期作品に焦点を当てます。ルネサンスの版画家マンテーニャや挿絵画家グリーナウェイなど、ビアズリーに影響を与えた先人たちの作品も併せて展示し、彼の芸術的源流を辿ります。 特に注目したいのは、《ジークフリート第2幕》(1892年)です。ワーグナーの楽劇に取材したこの作品には、初期から一貫するビアズリーの様式的特徴が凝縮されています。装飾性と構図のバランス、線描の魔術とも称される緻密な表現をじっくりとご覧ください。

第2章「初期ビアズリー」

画家としての独自性を切り拓いていく過程を紹介するのがこの章です。ここでは、『アーサー王の死』の挿絵連作に焦点を当てます。 なかでも《アーサー王に剣について語る》は必見です。大胆な画面分割と細部の装飾性、登場人物の表情に秘められた官能性。後の傑作『サロメ』を予感させる要素が、初期の段階からすでに息づいているのです。

第3章「成功――『ビアズリーの時代』の到来」

『ステューディオ』誌の特集で一躍時代の寵児となったビアズリー。この章では、彼の代表作『サロメ』連作とともに、雑誌『イエロー・ブック』での活躍ぶりを紹介します。 なかでも圧巻なのが《お前の口にくちづけしたよ、ヨカナーン》(1893年)。ビアズリー芸術の真髄とも言える作品です。孔雀の羽を思わせる装飾文様、流れる血と黒い瞳の対比。官能と耽美が交錯する『サロメ』連作の白眉ともいえる傑作をご堪能ください。ここには、当時隆盛した「アングロ・ジャパニーズ様式」の影響も色濃く反映されています。

第4章「ワイルドの『サロメ』」

ビアズリーの『サロメ』を、オスカー・ワイルドとの関係性や同時代の芸術家たちの「サロメ」像と比較しながら多角的に紹介します。 ムンクやモローによる「サロメ」との比較は、ビアズリーの独自性を浮き彫りにしてくれるはずです。文学と美術が交錯する芸術潮流の先端で、ビアズリーが切り拓いた新機軸に注目です。

第5章「制作の裏側」

ビアズリー芸術を支えた独特の制作スタイルに焦点を当てるのがこの章です。彼が好んだ蝋燭の灯りを再現し、その灯りの下で制作された代表作《詩人の残骸》の魅力を紐解きます。 またここでは、制約の中で生み出された傑作『リューシストラテー』の挿絵に注目。ビアズリーの芸術を突き動かした創造の源泉に光を当てます。

第6章「成熟に向けて」

ビアズリーの画業の到達点を見定めるのがこの章です。『サヴォイ』誌に寄稿した作品群や、ポープ『髪盗み』への挿絵をはじめ、晩年の円熟した作品世界をご堪能いただけます。 なかでも『髪盗み』の口絵「夢」は、線の魔術師の真骨頂ともいえる作品です。

●予習動画

展覧会の概要をザックリまとめました

https://youtu.be/erPp9COQf4c

展覧会の構成

本展は、オーブリー・ビアズリーの画業を時系列に沿って6つの章に分けて紹介します。各章では、彼の芸術の変遷と深化を、代表的な作品を通じて辿ります。

第1章「はじまり」:ビアズリーの原点を探る

第2章「初期ビアズリー」:独自の表現を模索する時期

第3章「成功――『ビアズリーの時代』の到来」:『サロメ』連作で一世を風靡

第4章「ワイルドの『サロメ』」:同時代の芸術家たちとの比較

第5章「制作の裏側」:創作の秘密に迫る

第6章「成熟に向けて」:円熟期の到達点を見る

各章の見どころ

第1章「はじまり」

ビアズリーが画家としてのキャリアを始めた原点を探るこの章では、彼の初期作品に焦点を当てます。ルネサンスの版画家マンテーニャや挿絵画家グリーナウェイなど、ビアズリーに影響を与えた先人たちの作品も併せて展示し、彼の芸術的源流を辿ります。 特に注目したいのは、《ジークフリート第2幕》(1892年)です。ワーグナーの楽劇に取材したこの作品には、初期から一貫するビアズリーの様式的特徴が凝縮されています。装飾性と構図のバランス、線描の魔術とも称される緻密な表現をじっくりとご覧ください。

第2章「初期ビアズリー」

画家としての独自性を切り拓いていく過程を紹介するのがこの章です。ここでは、『アーサー王の死』の挿絵連作に焦点を当てます。 なかでも《アーサー王に剣について語る》は必見です。大胆な画面分割と細部の装飾性、登場人物の表情に秘められた官能性。後の傑作『サロメ』を予感させる要素が、初期の段階からすでに息づいているのです。

第3章「成功――『ビアズリーの時代』の到来」

『ステューディオ』誌の特集で一躍時代の寵児となったビアズリー。この章では、彼の代表作『サロメ』連作とともに、雑誌『イエロー・ブック』での活躍ぶりを紹介します。 なかでも圧巻なのが《お前の口にくちづけしたよ、ヨカナーン》(1893年)。ビアズリー芸術の真髄とも言える作品です。孔雀の羽を思わせる装飾文様、流れる血と黒い瞳の対比。官能と耽美が交錯する『サロメ』連作の白眉ともいえる傑作をご堪能ください。ここには、当時隆盛した「アングロ・ジャパニーズ様式」の影響も色濃く反映されています。

第4章「ワイルドの『サロメ』」

ビアズリーの『サロメ』を、オスカー・ワイルドとの関係性や同時代の芸術家たちの「サロメ」像と比較しながら多角的に紹介します。 ムンクやモローによる「サロメ」との比較は、ビアズリーの独自性を浮き彫りにしてくれるはずです。文学と美術が交錯する芸術潮流の先端で、ビアズリーが切り拓いた新機軸に注目です。

第5章「制作の裏側」

ビアズリー芸術を支えた独特の制作スタイルに焦点を当てるのがこの章です。彼が好んだ蝋燭の灯りを再現し、その灯りの下で制作された代表作《詩人の残骸》の魅力を紐解きます。 またここでは、制約の中で生み出された傑作『リューシストラテー』の挿絵に注目。ビアズリーの芸術を突き動かした創造の源泉に光を当てます。

第6章「成熟に向けて」

ビアズリーの画業の到達点を見定めるのがこの章です。『サヴォイ』誌に寄稿した作品群や、ポープ『髪盗み』への挿絵をはじめ、晩年の円熟した作品世界をご堪能いただけます。 なかでも『髪盗み』の口絵「夢」は、線の魔術師の真骨頂ともいえる作品です。